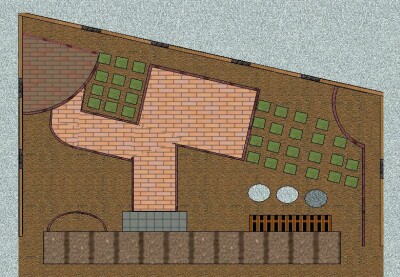

| 1. | 材料調達! ホームセンターでしこたま煉瓦を買い込んだ。 その数、縁取り用が130枚、敷込用が320枚。 地盤用の砂利が20kg×8袋と、目地埋め用の砂が20kg×3袋。 (これでも、バーベキュー用の半円形エリアは含まず) このほか、芝が4束と180×90のラティスが11枚。 ホームセンターの外売り場ではもはや「顔」である。 |

| 2. | 「土地を平らにする」事がまず最初。 植草家の場合、強力に地盤を補強してあるので、敷地内の土は全てどかして入れ直してある。 しかも、その土ったらどこから持ってきたのか石だらけ。 そこで、石拾いをしなければならない。 今回の作業で掘ったところの砂利や石だけで、土のう袋10袋ほどになった。 また、土も水平ではなく、庭の端と家の軒下では5cmほどレベルが違う。 全部を掘り返して直すだけの気合いと時間がなかったので、煉瓦を埋めながら必要なところを修正していった。 |

| 3. | マーキング 図面を基に、地面に落書きしてイメージを確認。 OKならば、角に割り箸を打ち込んで、水糸で直線を出す。 水平は、明らかに狂っている場合は水平出しをして掘り返す必要があるが、多少ならば下地の砂利の高さで補正できる。 |

| 4. | 縁取りを埋め込む 水糸を頼りに、小型のクワ(幅8cmぐらい。ホームセンターで800円)で溝を掘る。 縁取り用の煉瓦は、通常のサイズの物なので、地上に3〜4cm出す程度で埋めてゆく。 ただし、内部を敷き込んだ後にどうせ修正する必要がある(目地の幅などで寸法が合わなくなる)ので、それなりに頑張りましょう。 埋め終わると、だいぶイメージが見えてくる。。。 |

| 5. | 中を掘る 石をどかしたり、水平を出すためにも中を掘る必要がある。 深さは煉瓦の厚みに依存するが、今回敷き込みに使ったのは薄い(厚さ3cm弱)煉瓦なので、縁取りの高さから5〜8cm掘れば良かったはずである。。。 ある程度水平を見ながら掘り出してゆく。 厚みはそれほどでもないが、面積が広いのでかなりの重労働。 調子に乗って掘りすぎると、残土置き場に困ってしまう。 (嫁は地球の裏側まで掘り進みそうな勢いだった。。。) 掘った土は、ふるいにかけて石やゴミを取り除き、下地を入れる前の大まかな調整に使う。 (手抜きして、石の入ったまま埋め戻すと、煉瓦が割れる原因になる) |

| 6. | 下地を入れて水平出し 大まかに水平を出して、埋め戻したところに川砂利(細かいやつ)を敷き込んで、平らにする。 ここで砂利をケチって薄くすると、水平がうまく出ないし「がたつき」の原因にもなる。 20kgで300円弱なんだから、ちゃんと敷こう!(=>俺?) もちろん、掘り込むときに「下地の厚さ」+「煉瓦の厚さ」=<縁取りの高さになるように考えておくこと! |

| 7. | 敷き込み 直線がきちんと出ていれば、砂利になじませながら並べるだけだが、結構大変。 目地の幅とか適当にやっていると、いつのまにか合わなかったりして・・・・ 次の砂を詰めるまでは、上に乗ったり蹴飛ばすと簡単にずれてしまう。 (がきんちょにかなり妨害された・・・) 曲線や端っこなどは煉瓦を切断するのだが、今回使用したものは薄い煉瓦なので、たがねでかち割るとあらぬところでばらばらになってしまう。 そこで、今回は念願の(?)ハンドグラインダー+ダイヤモンドかったぁーで気持ちよくぶった切りました。 この時に、割れてしまっていた煉瓦も隙間埋めにうまく切り出して使えるので、捨てないでおくと無駄が無い。。。 |

| 8. | 目地を詰める 並べ終わったら、買ってきた川砂を上からそっと撒いてほうきで目地に入れてゆく。 目地の幅にもよるけど、2平米で1袋程度。 砂が完全に乾いていればすぐに入っていくが、湿っているとなかなか入らない。 もちろん、目地コテなどで押し込む手もあるが、きちんと並んでいないと難しい。 今回は大体ほうきでやった後に、1回水を軽くまいて流し込んで、隙間があいたところにまた詰めるという作業をした。 がたつきなどは、そっと1枚はがして砂利と砂で調整。 |